Caminábamos en Jerusalén, como de costumbre, puesto que habíamos llegado de la zona de Libia que limita con Cirene y estábamos celebrando la fiesta de las semanas. No era algo tan concurrido como la Pascua, pero sí era una especie de alabanza y acción de gracias al Dios de nuestros padres, porque entregábamos nuestras primicias a Él por la bondad de Sus Manos. Era lo habitual entre nosotros celebrar estas grandezas de Dios dándole de lo nuestro, pero porque Él nos lo dio primero.

Éramos muchos, porque la mayoría habíamos salido de la tierra prometida en medio de las dominaciones de los otros pueblos. Nuestra familia tenía ya cuatro generaciones viviendo en la Libia Cirenaica, pero aún seguíamos siendo fieles a nuestras tradiciones. Por eso estábamos todos en Jerusalén; buscábamos ser fieles a Dios. Lo que no nos imaginábamos era que íbamos a estar cerca de un alboroto ya casi de camino al templo.

Hablaba con mis hijos sentados un momento al borde de la calle cuando escuchamos un ruido poderoso. Era como si una fuerte ráfaga de viento cerrara de golpe todas las puertas y ventanas de una casa, y luego de eso todas las personas de la casa empezaran a hablar todas juntas y al mismo tiempo. Estábamos cerca, por lo que fuimos corriendo a ver. Así hizo un gran número de gente y nos agolpamos alrededor de una casa y miramos hacia arriba, hacia un aposento alto. Algunos pudieron subir las escaleras y vieron a aquellas personas que antes habían caminado con el tal Jesús aquel.

Estábamos admirados, pero también con gran estupor. “¿Acaso estos hombres que hablan no son todos galileos?” recordaba uno de los que vivía por allá. Por supuesto, los había visto, los había escuchado hablar. Aquel Jesús se dice que había ido a buscar a Galilea a sus seguidores, y por eso ninguno le hacíamos caso. ¿Qué puede salir bueno de Galilea? Él mismo hablaba como galileo, y de allá sólo sale gente necia y estúpida… Pero este mismo era nuestro asombro… “¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua?”. ¡Esto era asombroso! Y había una Señora hermosa en silencio entre todos.

¿Qué significa esto? Probablemente se habían dejado llevar por el alcohol a esta hora de la mañana. “Han tomado demasiado vino” decían alguno, y otros decían que probablemente estaban locos. Pero ni el vino ni la locura me convencían de que alguien podía hablar en mi propia lengua. Nadie podía decirme que la estupidez se había vuelto conocimiento sólo porque sí. Algo había ocurrido ahí. Algo más allá de nuestro entendimiento había hecho que estos galileos fueran más que sólo galileos. La Señora hermosa me miraba directamente a los ojos como si me conociera desde hace mucho.

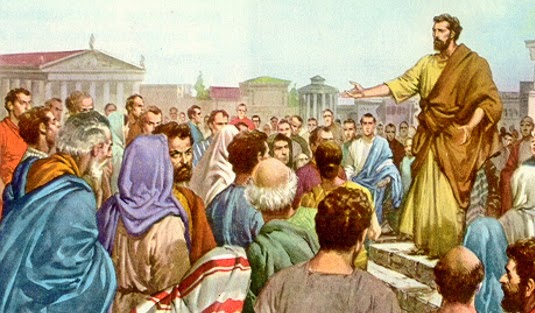

Uno se puso de pie, y luego le siguieron diez más. Once hombres se habían puesto de pie. Escuché a una señora a mi lado decir que esos eran los que habían estado de cerca con Jesús. Y el más robusto y mayor de todos abrió la boca, levantó la voz y dijo: “Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido”. Todos nos asombramos. Ya no es conocimiento, sino que se nos hablaría desde la sabiduría. “Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las nueve de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel”. Yo había estudiado este profeta, pero no sabía de qué me hablaba.

Este hombre habló de que Dios derramaría su Espíritu sobre sus servidores y ellos profetizarían, que haría prodigios en el cielo y en la tierra. Pero, al parecer, esto había ocurrido ya porque recuerdo que nos dice que hace unas siete semanas, el sol se ocultó, hubo un gran temblor, el velo del templo se rasgó, y todo por este tal Jesús. Es el mismo Jesús que aquel hombre menciona… Casi no lo oigo, porque estamos todos asombrados y espantados. Dice algo como que Jesús era acreditado de Dios, que la muerte no lo esclavizó, y que hasta nuestro rey David habló de él. No entiendo. No entiendo.

“¡Silencio!” grité desesperado. Con mi familia, me acerqué más a nuestro interlocutor. “A este Jesús, Dios lo resucitó, y todos nosotros somos testigos” dijo este hombre mayor. En ese momento, mi hijo menor me toma del manto y me dice: “Papá, ¿de quién habla? Siento deseos de llorar”. Yo mismo sentía aquello. A escuchar todas estas cosas, mi corazón se conmovía profundamente. Eran ganas de llorar, pero no por culpa, sino por liberación. Me sentía como debieron haberse sentido nuestros padres en el desierto cuando vieron la tierra prometida. Reuní a mi familia delante de mí, y dando todos un paso al frente dije en nombre de todos: “Hermanos, ¿qué debemos hacer?”. Y ellos nos respondieron: “Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo”. La Señora no dejaba de mirarnos, y asintió con estos hombres. Ahí sentí que debía hacerles caso de verdad.

Así hicimos… Esperamos que él varón terminara de infundir el temor de Dios a los demás que se acercaban, y un grupo nos fuimos con él al Jordán y nos hicimos bautizar. En ese momento fue como si se nos abrieron los ojos. Mi familia estaba feliz, yo mismo tenía deseos de hablar de esto que había ocurrido, y la paz y el amor que nos embargaban eran indescriptibles. Decidimos poner todo lo nuestro en común con todos, y permanecíamos unidos, partiendo el pan para dar gracias a Dios y alabando Su Grandeza entre todos. Realmente, aquel día de Pentecostés no fue uno en el que agradamos a Dios, sino en el que Dios nos agradó con todas Sus Primicias y nos regaló el cielo en la tierra. ¡Bendito sea el nombre de Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! ¡Bendito sea Su Espíritu Santo!